こんにちは。なんでも屋の夫です。

今回は、我が家で採用される耐力壁の荒壁パネルについて、紹介したいと思います✅

1. 荒壁パネルとは?

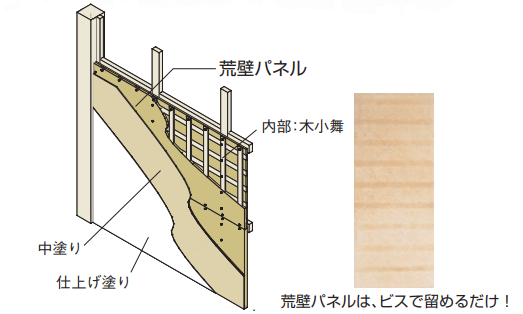

荒壁パネルは、昔ながらの「土壁(つちかべ)」をパネル化した新しい壁材です。

竹を編んだ下地に土を塗る従来の工法とは違い、工場であらかじめ成形・乾燥させたパネルを現場でビス留めするだけで、土壁の調湿性や耐震性を活かしながら、短期間で施工できる点が特徴です。

ここでは、荒壁パネルの基本的な仕組みや、従来の土壁との違い、耐震補強やリノベーションで注目される理由などをわかりやすくご紹介します。

2. 伝統の土壁を工場でパネル化

日本の古い住まいで見られる土壁は、竹や木を編んだ「小舞(こまい)」に粘土質の土を塗り重ねる工法です。

優れた調湿性や断熱性を持つ一方で、下記のような課題がありました。

- 施工に熟練の職人技が必要

- 乾燥時間が長く、工期がかかる

- 職人不足で施工が敬遠される

そこで誕生したのが荒壁パネル。工場で下地土を練り、パネル状に成形・乾燥させておくことで、現場ではビス留めするだけで下地が完成します。

- 施工が簡単:竹を編んだり、土を塗ったりする手間が大幅に削減

- 工期短縮:乾燥期間を工場で済ませるため、天候にも左右されにくい

- 品質が安定:自然素材でありながら、強度や厚みにばらつきが出にくい

仕上げには漆喰(しっくい)や土を塗ることもでき、見た目は従来の塗り壁とほとんど変わりません。

3. 荒壁パネルの主なメリット

耐震性が高い

荒壁パネルを使った壁は耐力壁として評価され、地震にもしなやかに耐えられる強度を持っています。

従来の筋交い(斜め材)のように硬く変形しにくい壁だけでなく、しなやかに粘り強く揺れを受け止める壁を組み合わせると、よりバランスの良い耐震性能が期待できます。

実験や国土交通大臣認定などでも安全性が確認されており、古民家や社寺の耐震補強でも多く採用される工法です。

調湿性で快適空間

原料が「土」であるため、湿度が高いときには余分な水分を吸い、乾燥しているときには放出してくれます。

- カビや結露の発生を抑える

- エアコンや除湿機の使用を減らして省エネになる

日本の気候に合った自然素材ならではの快適性が魅力です。

健康・環境に優しい

荒壁パネルは、土や古紙由来の繊維、間伐材など自然素材を中心につくられています。化学物質をほとんど含まないため、シックハウス症候群やアレルギー体質の方にも安心。耐火性・防火性にも優れており、廃棄するときは砕いて土に還すことも可能。環境への負荷が少なくサステナブルな建材として注目されています。

施工がスピーディ

従来の土壁づくりに比べ、

- 工期が短い:大工さんがパネルをはめ込んでビス留めするだけ

- 天候に左右されにくい:工場で乾燥済み

4. 耐震補強やリノベでの活用

古い木造建築を耐震補強する「限界耐力計算法」(許容応力度等計算とは異なる計算方法です)では、原則として土壁の新設が推奨されるケースがあります。

しかし、昔ながらの竹小舞を編む工法では人手・時間がかかりすぎるため、荒壁パネルが代替手段として支持されています。

- 職人不足でも対応しやすい

- 工期が短く、住みながらのリフォームも比較的容易

- 重厚感や和の雰囲気を損なわずに耐震補強ができる

お寺や古民家の改修で採用例が増えており、新築住宅でも耐力壁の一部を荒壁パネルにすることで、「土壁の粘り強さ」+「現代の合板や筋交いの剛性」を組み合わせる設計が可能です。

難点があるとすれば、具体的な耐震補強方法によりますが、価格が通常の耐震補強材とくらべて高価なりやすいことかと思います。

5. こんな方に推奨

- 土壁の空気感や調湿性能を現代的な方法で取り入れたい

- 自然素材中心の健康的な住まいを目指したい

- 古民家や社寺のような和の雰囲気を大切にしたリノベーションを考えている

- 耐震補強と同時に内部の仕上げもこだわりたい

- 廃材処理など環境への負荷を減らしたい

荒壁パネルは、土壁特有のやわらかい質感や快適性を損なわずに、現代のライフスタイルに適応させた画期的な建材です。「土の家に興味があるけれど、工期が長そう」「職人さんが少なくて難しいのでは?」といった悩みを解消してくれるため、多くの住宅会社・工務店が採用を検討しています。

6. まとめ

荒壁パネルは、伝統工法の知恵と現代技術が融合した壁材です。地震に強く、湿度を程よくコントロールし、自然素材ならではの安心感をもたらしてくれる――そんな土壁の魅力を、より手軽に実現できます。

もし「和の風合いを楽しみたい」「健康や環境に配慮した住まいづくりをしたい」と考えているなら、荒壁パネルを取り入れてみてはいかがでしょうか。